80

del cratere con il preciso fine di descrivere l’opera a trecentosessanta gradi, nella viva speranza di infonde-

re curiosità nel lettore tanto da renderlo pienamente partecipe di un’opera così grande che cela messaggi

programmatici espressivi di una ricca e opulente aristocrazia. Come anticipato, mi avvalgo della possibilità di

esprimere un certo timore nel proporre un articolo sul “Cratere di Chiusi”, così ribattezzato da Enrico Paribeni,

archeologo e grande esperto di arte classica. Cito testualmente le sue parole:

“

il Vaso François è considerato

uno dei capolavori assoluti della pittura antica. Si tratta di un vaso di proporzioni eccezionali e di una forma

senza raffronti: una di quelle forme uniche probabilmente non accettate come si incontrano solo in Attica”

e con

lui, mi permetto di citare quanto sostiene Mario Torelli, archeologo e fine conoscitore dell’arte antica, docente

presso l’Università di Perugia, che afferma quanto segue: “accostarsi ad un oggetto di altissima qualità artisti-

ca, come è senza dubbio il Vaso Fançois, è sempre un’operazione che non può non apparire temeraria.

Ogni considerazione che si propone risulta subito banale e in qualche modo riduttiva”; dunque, forte delle

interpretazioni di illustri studiosi che si sono prodigati nello studio di questo straordinario reperto, si proporrà

una chiave di lettura dell’opera nella sua complessità (foto 1).

Il Vaso François è un imponente cratere dalle dimensioni importanti: si calcolano 66 cm di altezza per 57 cm

di circonferenza massima. È considerato un caposaldo nello studio della ceramografia a figure nere e delle im-

portazioni attiche in Etruria, un reperto

eccezionale in quanto ha gelosamente

custodito la firma del ceramografo che

lo ha dipinto, consegnando così agli ar-

cheologi una preziosissima eredità. Ma

si proceda per gradi; per definizione,

il cratere è un vaso dalla larga imboc-

catura, in terracotta o in metallo (ar-

gento, oro, bronzo) nel quale in Grecia

e a Roma si preparava una miscela di

acqua, miele e spezie che veniva uti-

lizzata per diluire il vino che altrimenti

avrebbe avuto una gradazione alcolica

decisamente troppo alta, limitandone

considerevolmente il consumo; la mi-

scela così ottenuta veniva versata nel

cratere che solitamente veniva posi-

zionato al centro della stanza adibita

al banchetto o al simposio. L’etimologia

stessa della parola identifica le radici

del nome “cratere” nel verbo greco

“ke-

rao”

(

κερ

άω, κεράννυμι)

,

letteralmente

«mescolare», ad indicare l’azione di mi-

scelare il vino pronto per il consumo e per essere così attinto con le coppe da ciascun commensale. Come

accennato, le cerimonie per le quali era previsto l’utilizzo di un cratere erano solitamente il banchetto e il

simposio: queste erano occasioni peculiari di un’aristocrazia che riunendosi autocelebrava se stessa, per cui è

inevitabile che il cratere nasca con una connotazione spiccatamente aristocratica e non certo come ceramica

comune utilizzata in cucina per la mensa e per la dispensa. Inoltre, la preziosità e l’esclusività di un oggetto

del genere sono chiare e manifeste non soltanto dalle dimensioni, spesso importanti per cui la materia prima

richiesta in grande quantità comportava certamente una maggiore spesa ed un maggior dispendio di tempo

per la realizzazione, ma anche dalla perizia con cui tali oggetti erano prodotti: dipinti spesso con scene dio-

nisiache con diretta allusione al consumo del vino come momento di aggregazione, di riconoscimento e di

appartenenza ad una cerchia ristretta di persone che trovano coesione e gruppo in stili di vita esclusivi.

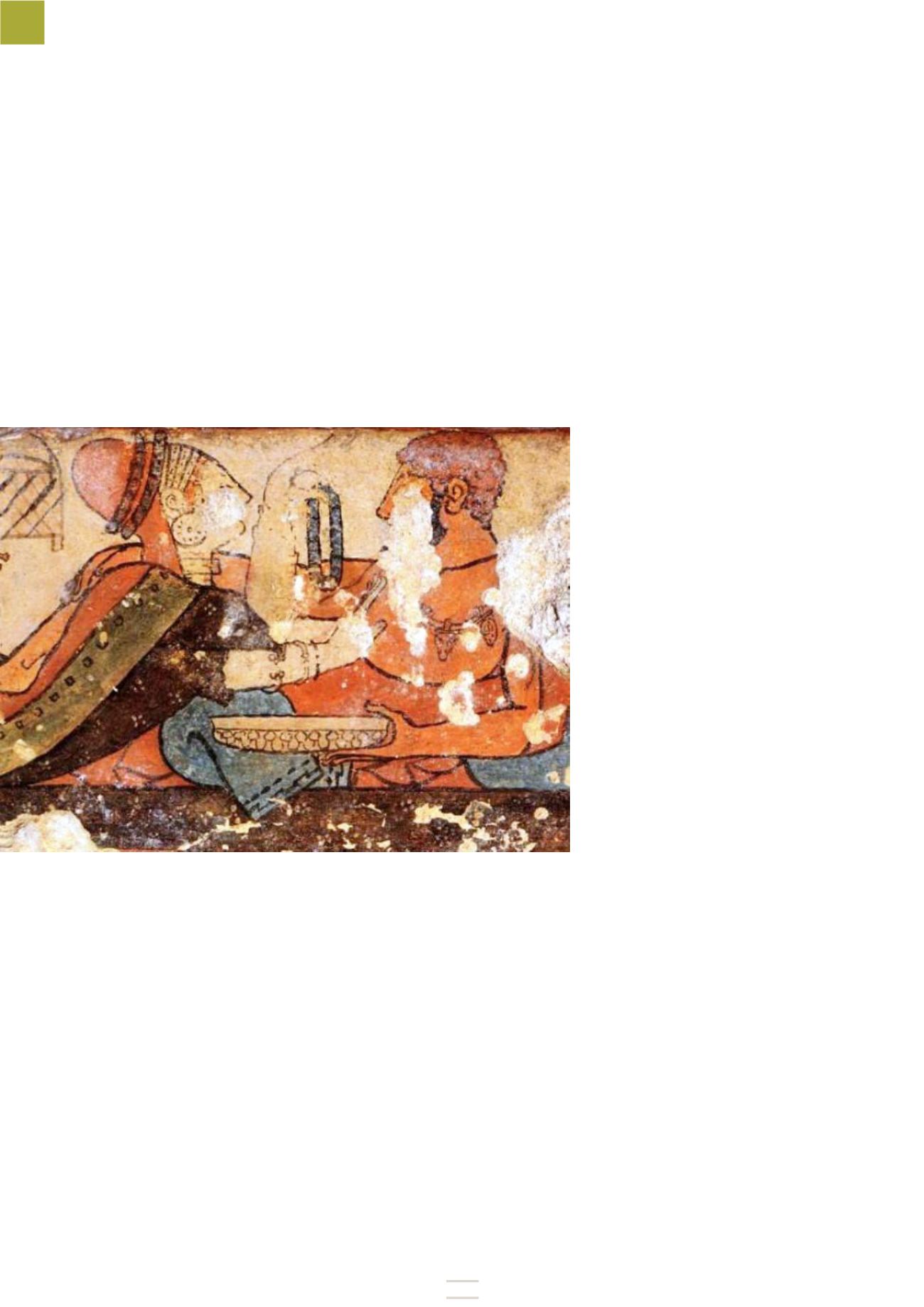

Aristotele e Teopompo sono solo due tra le numerose fonti indirette che lasciano preziose informazioni circa

l’adozione e le modalità di svolgimento del banchetto e del simposio da parte della società etrusca, e sono si-

curamente tra le più significative che meritano di essere citate; Aristotele (384 – 322 a.C.), infatti, non senza na-

scondere un briciolo di perplessità e di stupore, sofferma l’attenzione sul fatto che in Etruria le donne sposate

fossero ammesse a prendere parte a queste occasioni, benché rigorosamente a fianco del proprio coniuge.

foto 2 / Tomba della Caccia e della Pesca, Tarquinia – necropoli di Monterozzi. 530 a.C. ( ph P. Bondielli)