87

torno alle quali ruotava il suo desti-

no e la sorte di Troia: se il ragazzo

non avesse raggiunto i 20 anni, la

città sarebbe caduta e la guerra

si sarebbe finalmente conclusa,

Achille sarebbe stato l’eroe da cui

Troilo sarebbe stato ucciso. Dun-

que, Atena consigliò ad Achille di

pianificare un agguato al giovane

figlio di Priamo e l’eroe, consapevo-

le del fatto che Troilo fosse dedito

ad accudire i suoi cavalli, ordì un

agguato al giovane presso la fonta-

na di Timbra, un’area appena fuori

la città di Troia, dove sorgeva un

tempio dedicato ad Apollo.

Achille però, alla vista del giovane,

si innamorò perdutamente al punto che non riuscì a sferrare il colpo finale. Troilo scappò immediatamente per

salvarsi la vita e si rifugiò nel vicino tempio di Apollo dove Achille lo raggiunse per dichiarare il proprio amore.

Il giovane però rifiutando, scatenò inevitabilmente l’ira dell’eroe che, con un colpo di lancia, lo decapitò. A que-

sto proposito, vale approfondire brevemente l’arrivo e l’adozione del mito di Achille e Troilo in Etruria. Fin dalla

metà del VII sec. a.C., con la fondazione delle prime colonie euboiche nel Sud Italia, la cultura greca comincia

a permeare le realtà sociali, economiche e culturali indigene, tanto da creare una forte unione

(

κοινὴ, koinè)

linguistica ed etnica che trova manifestazione tangibile di sé nelle architetture e nei beni materiali recuperati

e studiati dagli archeologi. Il mondo greco comincia cioè a influenzare fortemente le realtà italiche sotto tutti i

punti di vista; non sarà infatti un caso che si cominci a costruire templi in muratura, si utilizzino tegole e coppi

per le coperture piuttosto che acroteri dipinti e terrecotte architettoniche a decorazione degli edifici. Mano a

mano che si instaura uno scambio reciproco tra cultura locale e mondo greco, si nota un passaggio graduale

ma tangibile che nel corso del tempo porta a manifestazioni inequivocabili,

come l’adozione di impianti ortogonali perfettamente squadrati in isolati, se-

condo le teorie di Ippodamo di Mileto, come dimostra il sito etrusco di Mar-

zabotto

6

. Uno scambio che si concretizza non solo nella cultura materiale ma

che influenza inevitabilmente anche il sacro e tutti gli aspetti della ritualità;

dal momento in cui si entra in contatto con un mondo nuovo, comincia un

vero e proprio processo di acculturazione in senso greco dell’Etruria, come

dimostra, ad esempio, il santuario emporico di Gravisca (VI sec. a.C.), nell’area

portuale di Tarquinia, dove iscrizioni in lingua greca su ceramiche attestano il

culto di Afrodite, Demetra, Hera ed Apollo.

Tra le iscrizioni compaiono menzioni di Afrodite anche in lingua etrusca, Tu-

ran, ad indicare che la dea greca è stata pienamente assimilata. Inoltre, all’in-

fluenza greca è da attribuire il fenomeno dell’antropomorfizzazione degli

dei etruschi. Si viene quindi a stabilire una profonda affinità ed un profondo

legame tra le due compagini, tanto che risalgono ancora al VI sec. a.C. monu-

menti di forte ed indubbia influenza greca che raffigurano scene mitologiche

a cui partecipano le divinità. In questo ambito rientra pienamente il Vaso

François poiché, in virtù delle scene raffigurate, diventa l’emblema di questo

profondo scambio culturale tra le due realtà. Non è un caso dunque che sul

cratere sia rappresentata la scena dell’agguato di Achille a Troilo, episodio

tanto caro al mondo greco e che diventa in breve tempo uno dei miti più

frequentemente attestati in Etruria. Una delle manifestazioni che testimonia

l’approdo di questo mito in territorio magno greco è senza dubbio rappre-

sentata dall’Heraion di Paestum, non a caso colonia di confine tra territorio

6 Camporeale 2004, pp. 168 ss.

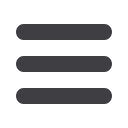

foto 15 / Tomba dei Tori, Tarquinia – necropoli di Monterozzi. 540 a.C. rappresentazione dell’agguato di Achille a

Troilo. (ph P. Bondielli)

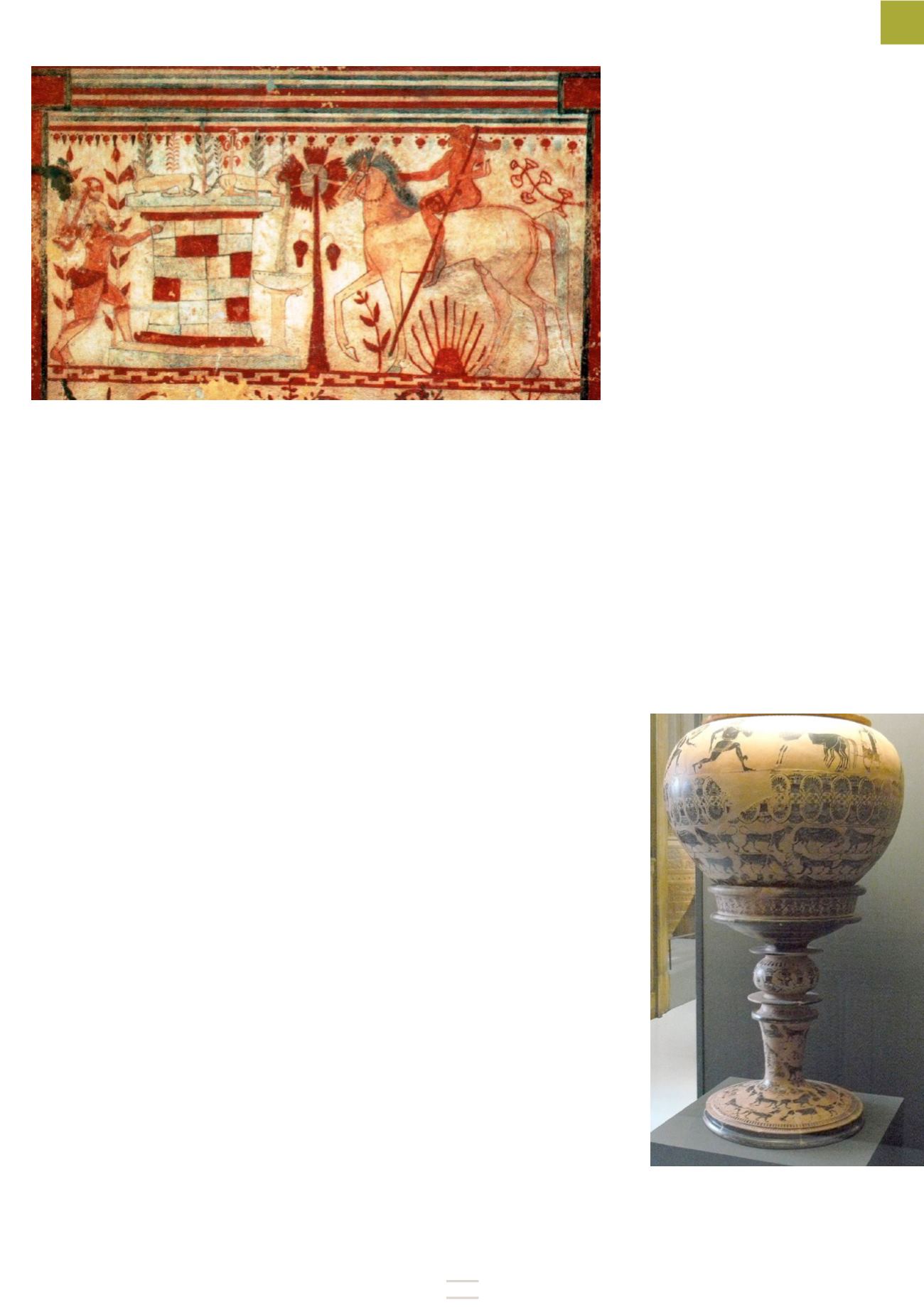

foto 16 / Pittore della Gorgone. Dinos a figure

nere. 590 - 580 a.C. Museo del Louvre, Parigi.