88

greco ed Etruria meridionale. Il tempio dedicato ad Hera si configura come un santuario federale extraurbano,

ossia dedicato a culti stranieri, situato a circa 9 km da Posidonia, che nel 273 a.C. cade in mano romana con il

nome di Paestum. Gli scavi del tempio sono stati condotti da una pioniera dell’archeologia della Magna Gre-

cia, Paola Zancani Montuolo che ha riportato alla luce un gruppo consistente di metope facenti parte della

decorazione architettonica dell’edificio, in cui compare proprio il mito dell’agguato di Achille e Troilo. (foto 13 e

14) Questa è senza ombra di dubbio una importantissima attestazione del fatto che il mito arriva dalla Grecia,

viene riproposto localmente dagli architetti e quindi, inevitabilmente, recepito su scala locale.

A tale proposito, si è tentato di leggere il mito sotto un aspetto etico – politico, ossia si è tentato di leggere

sulle metope scolpite un messaggio ideologico, una sorta di propaganda politica e messaggi programmatici,

espressione dell’opulente aristocrazia greca. In ambito invece prettamente etrusco, una delle più note rappre-

sentazioni del mito proviene dalla necropoli dei Monterozzi di Tarquinia: la Tomba dei Tori, datata al 540 a.C. e

considerata il più antico monumento con soggetto mitologico noto per tutta l’epoca arcaica.

7

L’affresco, sulla

parete di fondo della prima camera, rappresenta una sorta di “fermo immagine” del momento in cui Troilo

sta attingendo l’acqua alla fontana di Timbra ed Achille, armato di lancia, sta per sferrare l’attacco al giovane

ancora ignaro del pericolo (foto 15). Ma torniamo alla descrizione dei registri decorativi del Vaso François. Sul

lato B, sempre relativamente alla fascia inferiore, viene raffigurato il ritorno di Efesto nell’Olimpo. Questa storia

dovette essere raccontata in un poema che non ci è pervenuto ma di cui abbiamo notizie da alcune citazioni

di scrittori antichi. Il mito recita quanto segue: Hèra, moglie di Zeus, reputando suo figlio Efesto brutto e fin

troppo esile, decise di cacciarlo dall’Olimpo. Il giovane, per vendicarsi dell’oltraggio subìto, finse di perdonare

la madre regalandole un trono costruito con le proprie mani. La dea accettò di buon grado ma, una volta se-

dutasi sul trono, scoprì di non potersi più alzare; soltanto Efesto avrebbe potuto liberarla ma, essendo stato

cacciato dall’Olimpo, non gli sarebbe stato in alcun modo possibile.

Soltanto Dioniso, con il potere del vino, fu capace di convincere il giovane a sposare Afrodite, tornando così

sull’Olimpo e potendo finalmente liberare la madre dalla spiacevole trama orditale contro. Il modo in cui Klei-

tìas raffigura l’episodio è indicativo di quanto il ceramografo abbia osato nella rappresentazione; si nota infatti

quanto sia stato irriverente nel raffigurare le divinità, al punto di andare decisamente contro corrente, ossia

7 È anche considerata un monumento “chiave” che segna il passaggio dalla tomba con semplice frontone animalistico

a tombe con decorazione parietale, pertanto segna un punto di svolta per quanto attiene alle convenzioni iconografiche e ai soggetti scelti.

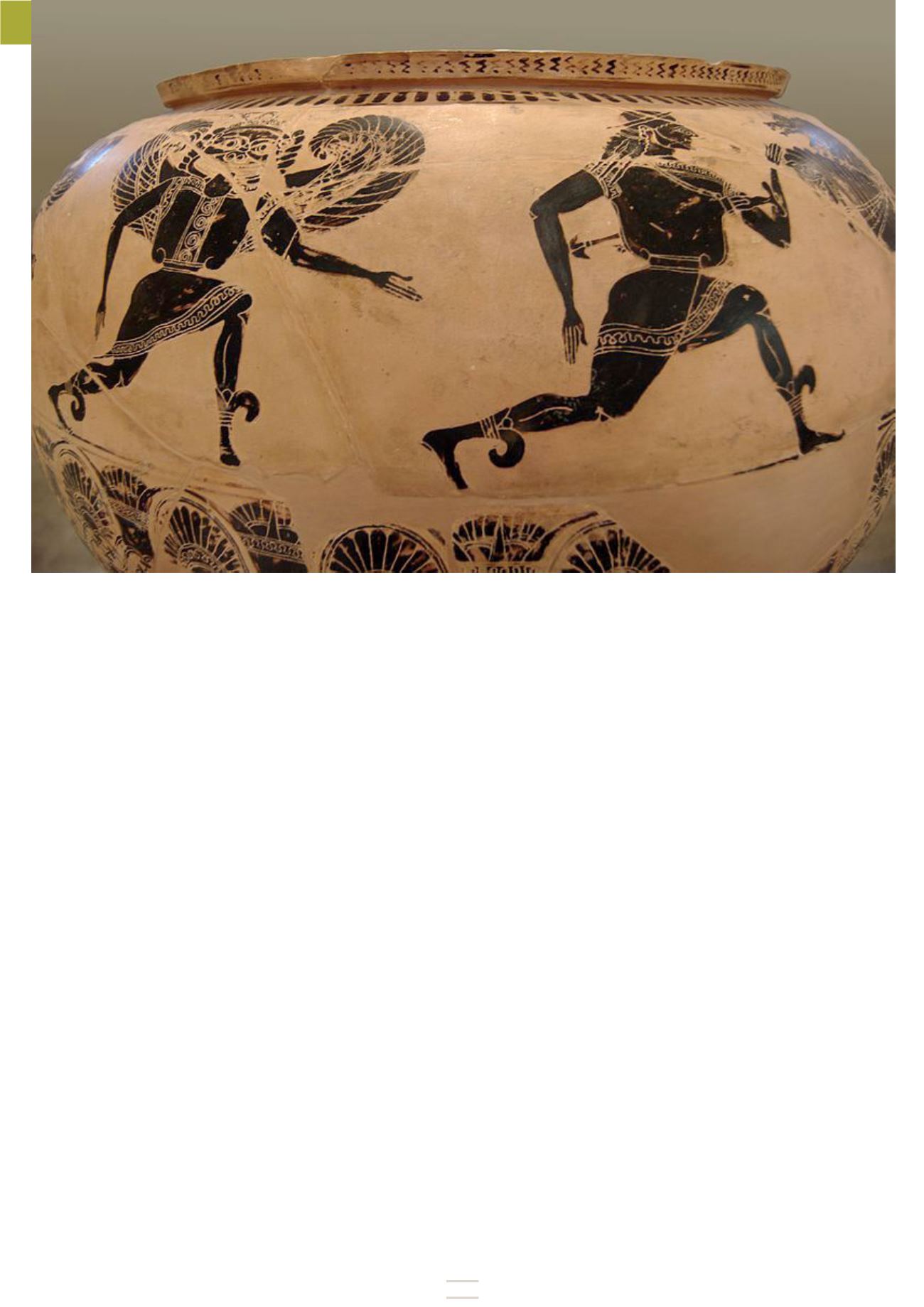

foto 17 / Pittore della Gorgone. Dettaglio della rappresentazione di Perseo e la Gorgone. 590 – 580 a.C. Museo del Louvre, Parigi.