99

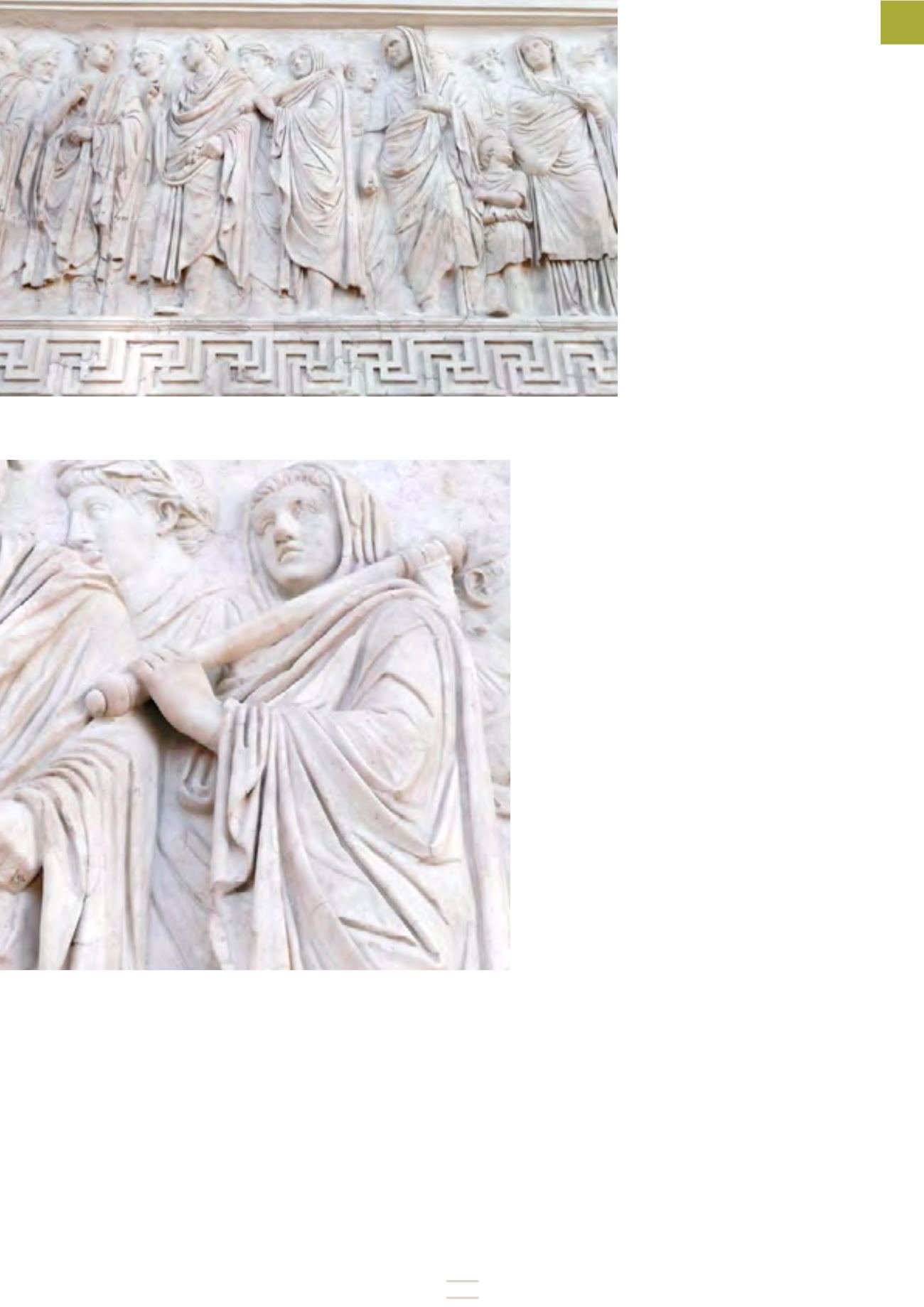

ficiale è chiusa, seguendo la rego-

la, da quattro personaggi con un

caratteristico copricapo apicato

tipico dei Flamini maggiori, segui-

ti dal

Flaminius lictor

con l’ascia in

mano simbolo dell’antico potere.

(Fig.16). Si osserva uno stacco e

inizia la parte processionale con

la famiglia di Augusto con a capo

Agrippa (Fig.17), erede principa-

le designato alla successione,

ma ormai deceduto nel marzo

del 12 a.C.; su questo lato come

sull’altro l’identificazione dei vari

personaggi è assai discussa, e le

proposte avanzate lungi dall’es-

sere considerate come certe,

ma piuttosto assai probabili se si considera il

disegno di successione pianificato da Augusto

in quegli anni. Alla toga di Agrippa si attacca il

piccolo Gaio Cesare, seguono i parenti legati al

ramo dell’ultima moglie di Augusto, Livia con il

figlio maggiore Tiberio, un personaggio scono-

sciuto, l’altro figlio minore di Livia, Druso in abiti

militari assieme alla moglie e nipote di Augu-

sto, Antonia minore, e il figlioletto Germanico;

seguono ancora Antonia maggiore e il marito

Domizio Enobarbo con i due figli (Fig.18). I per-

sonaggi in seconda fila non sono ben identi-

ficati, uno di questi è simile al “Cicerone”, nel

quale si è voluto riconoscere Paolo Emilio Le-

pido. Sull’altro lato lungo, quello nord, la pro-

cessione che segue secondo

l’ordo sacerdotum

presenta un’inversione, quella che attualmente

è la lastra di destra dovrebbe essere invertita

con quella successiva per un errore nella se-

quenza dei collegi. A questo punto, in parallelo

con il lato sud, riprende la sequenza dei familia-

ri di Augusto, aperta dal piccolo Lucio Cesare e

dalla madre Giulia: i due procedono alla stessa

altezza di Agrippa e sono seguiti da un fanciullo

abbigliato come un camillo. Seguono altri per-

sonaggi del ramo familiare, Marcella maggiore

e Marcella minore con mariti e figli.

Quale che sia l’identificazione dei vari personaggi, una cosa è certa: bisogna ritenere la processione nel suo

insieme come una rappresentazione simbolica e non reale. Non si tratta di avvenimenti storicamente accaduti

nel 13 a.C. cioè nell’anno della

constitutio dell’ara

.

In quell’occasione infatti Augusto non era ancora pontefice

massimo e altrettanto improbabile risulta la rappresentazione della

dedicatio

nel 9 a.C., in quanto Agrippa era

già morto, e Tiberio e Druso erano impegnati in delle campagne nelle province. La processione deve essere

intesa come proiettata in una dimensione atemporale, il

reditus del princeps

nel 13 a.C., rappresentava per la

città garanzia di pace e prosperità. Augusto è rappresentato come garante di questo nuovo ordine, in un’aura

di misticismo e di freddo distacco, garantito dalla freddezza del gusto neoattico dove sono presenti tutti i prin-

cipali punti della sua propaganda politica, religiosa ed ereditaria secondo un preciso ordine gerarchico (Fig.19).

L’

Ara Pacis

intesa come struttura (Fig.20) è un monumento tipico del suo tempo legata come concezione

alla tradizione italica, ma il linguaggio figurativo si esprime attraverso registri completamente differenti. La

Fig.15 / Ara Pacis, processione lato sud / ph Maria Mento

Fig.16 / Ara Pacis, processione lato sud - Flamines lictor con ascia / ph Maria Mento