9

LISIPPO (LÚSIPPOJ, LYSIPPUS)

E’ dunque in que-

sta temperie storica, culturale e artistica che si svi-

luppa la personalità di Lisippo protagonista della

presente trattazione. Lisippo

(390 /385 a.C.) sculto-

re, particolarmente bronzista, originario di Sicione

(Arcadia), è considerato l’ultimo tra i grandi maestri

della scultura greca classica. Attivo dal 372-368 a.C.

fino alla fine del IV secolo a.C., la sua ακμή è fis-

sata al 328 ca.20, in concomitanza con il regno di

Alessandro Magno, di cui egli fu l’artista prediletto e

il ritrattista ufficiale21. L’artista terminerà la carriera

al servizio di un altro re macedone,

Cassandro I, tra

il 316 e il 311 a.C

22

.

La sua formazione cominciò verosimilmente sulle

opere di

Policletoe sulla scultura peloponnesiaca,

nonostante

Duride di Samolo dicesse formato al di

fuori di ogni scuola emaestro

23

. Di Lisippo si celebra-

vano le ricchezze messe da parte al termine della

carriera; secondo Plinio, infatti, l’artista avrebbe pro-

dotto mille e cinquecento bronzi circa

24

.

Lo scultore lavorò a lungo nella sua città per poi

spostarsi in diversi centri della Grecia: le sue ope-

re sono ricordate a Tespi, Sicione, Argo, Olimpia,

Corinto, Megara, Atene, in Beozia, a Delfi, in Etolia, in

Acarnania, in Tessaglia, in Macedonia, a Lampsaco,

a Myndos, a Roma, a Taranto25; esse rappresen-

tavano divinità, esseri mitologici o allegorie (Zeus,

Diòniso, Eracle, Posidone, Eros, le Muse, le impre-

se di Eracle, un satiro, Helios, Kairos) atleti, ritratti

(la poetessa Praxilla, Alessandro e i suoi compa-

gni, Efestione, Seleuco, Pythes, Polidamas, Troilos,

Cheilion, Kalhkrates, Xenarches, Esopo, Socrate,

Pelopida, il gruppo di Daochos), animali come il

Leone caduto per Lampsaco, portato a Roma nei

20 Plin., Nat. hist., XXXIV, 51

21 Alessandro nonmancava di dedicare nelle città la propria immagine ufficiale, di cui L. aveva l’esclusiva nel

bronzo, tanto che Cicerone (Primi Accademici, 2, 85) si chiedeva:

“Lisippo, con lo stesso rame, con la medesima

lega con la fìnitura del suo bulino e tutto il resto, non avrebbe potuto fare cento Alessandri tutti uguali?”

.

In qualità

di ritrattista del sovrano, L. è considerato il fondatore del ritratto individuale che, riproducendo l’aspetto

esteriore del soggetto, ne suggeriva anche le implicazioni

psicologicheed emotive.

22 La data iniziale dell’attività di L. veniva fissata dalla critica attorno al 368 rifacendosi a una base firmata

che sosteneva la statua del generale tebano Pelopidamorto nel 369; in realtà Pelopidamorì nel 364 e la data

d’inizio dell’attività di L. può essere in linea di massima confermata, avendo egli eseguito a Olimpia nel 372

la statua di Troilo, vincitore nelle corse dei carri (Paus., VI, 1, 4-5). MORENO, 1995, p. 384. L’ultima citazione

sicura dell’attività di L. è quella relativa all’ordinazione di un gruppo che rappresentava una caccia al leone da

parte di Alessandro, dedicata dal re Cassandro nel santuario di Delfi nel 318. GIULIANO, 1961, p. 655.

23Plin., Nat. hist., XXXIV, 61:

Lysippum Sicyonium Duris negat ullius fuisse discipulum, sed primo aerarium fabrum

audendirationemcepissepictorisBupompiresponso.Eumenim interrogatum,quemsequereturantecedentium,dixisse,

monstrata hominum multitudine, naturam ipsam imitandam esse non artificem

(

Duride dice che L. di Sicione non

fudiscepolodialcuno,eche,dapprima fabbrobronzista,presecoraggioeosòaffrontare ledifficoltàdell’arte

in seguito al responso del pittore Eupompo. Era stato domandato, infatti, a costui chi fosse il suo modello tra

i maestri antecedenti, ed Eupompo aveva risposto, mostrando la folla, che si doveva imitare la natura non

un artista.

24 Plin., Nat. hist., XXXIV, 37:

“

Ilnumerodellestatuesarebbestatorivelatodopo lasuamorte,quando l’erederuppe

lo scrigno, perché L. era solito porvi una moneta d’oro dal compenso di ogni statua”.

All’interno dell’elenco pliniano

sono però comprese anche repliche e riduzioni, mentre le opere vere e proprie sarebbero circa cinquanta

(comprendono quelle conosciute solo tramite fonti letterarie, quelle di cui si conoscono copie o riproduzioni

varie, o di cui sono rimaste i basamenti originali e quelle attribuite su basi stilistiche). Il tono favolistico riflette

larealecircolazionedellamonetaaureaaltempodiL., inparticolaredeglistateridiFilippo,diAlessandroedei

Diadochi che erano tra i committenti dello scultore e dai quali anche Apelle pretendeva il pagamento in oro.

25 L. è l’unico dei grandi maestri di questo periodo che si sia trasferito in Occidente per opere di lungo

impegno quali i colossi di Taranto.

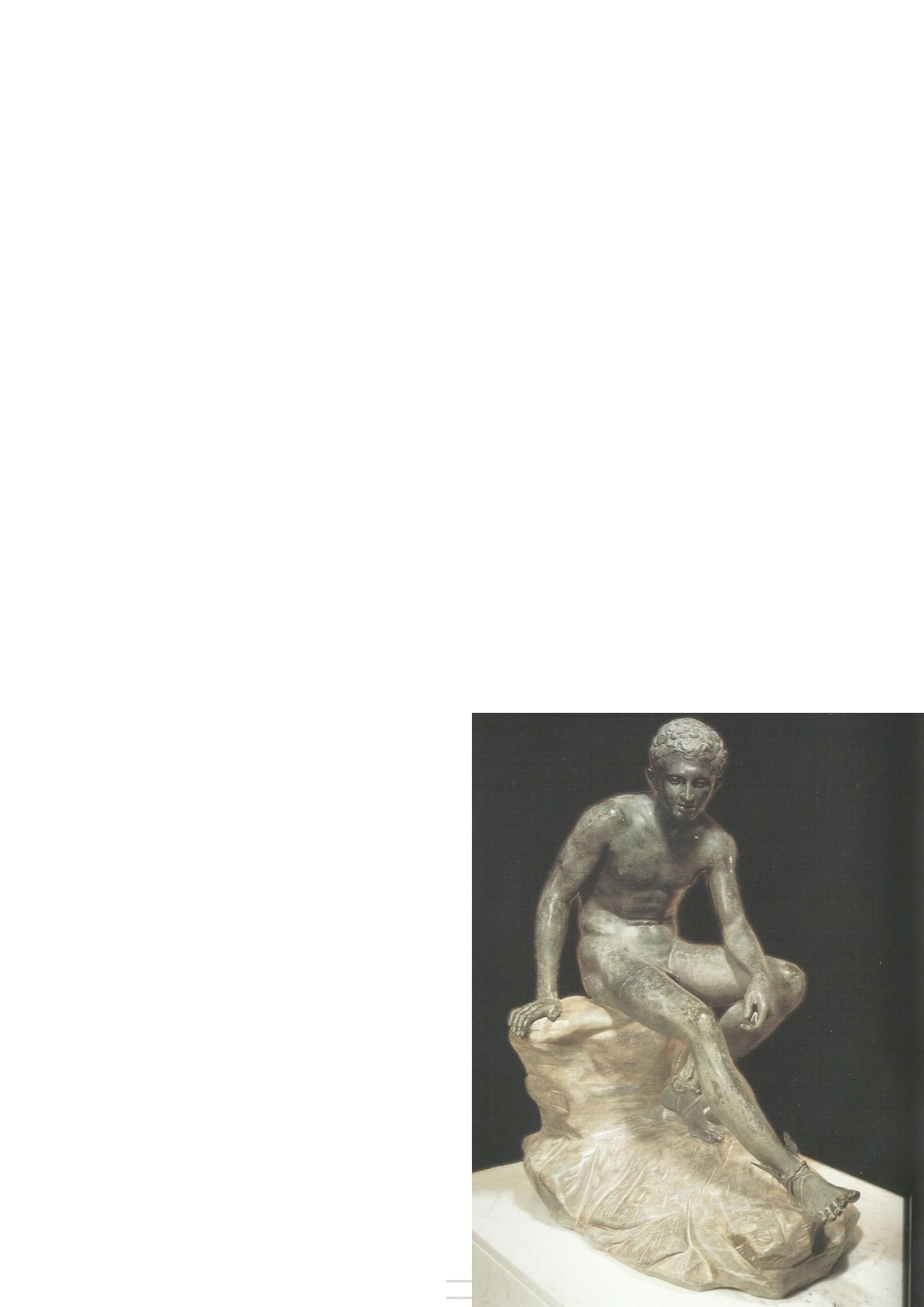

4 / Ermes in riposo