lità “intellettuali”, assolutamente inscindibili dal

corpo, assieme al quale formavano l’intero essere, co-

stituendo quello che fu il celebre ideale del “k

αλ

Õ

ς

κα

ˆ ¢

γα

qÒ

ς

”, letteralmente “il buono e il bello”, al-

meno fino al IV secolo a.C.

Ora come allora, dunque, i Giochi Olimpici costitui-

scono un evento di grande forza aggregatrice e di

ampio impatto partecipativo, rappresentando un fe-

nomeno universale che coinvolse e coinvolge tantis-

simi uomini nel nome di unmessaggio che, rinnovato

nel 1896 dal barone Pierre de Coubertin, giunge al

nostro tempo da una civiltà, quella ellenica, che ha

costituito uno dei tratti fondamentali nella storia mil-

lenaria dell’umanità.

Ed ecco che restituendo vigore e sostanza a quel

messaggio trasmesso attraverso preziose testimo-

nianze di uomini e letterati che ne avvertirono il peso

e ne restarono coinvolti e affascinati, è possibile giun-

gere alla riscoperta di un ideale, partendo dall’analisi

del mito, delle imprese leggendarie, dello spirito spor-

tivo più puro.

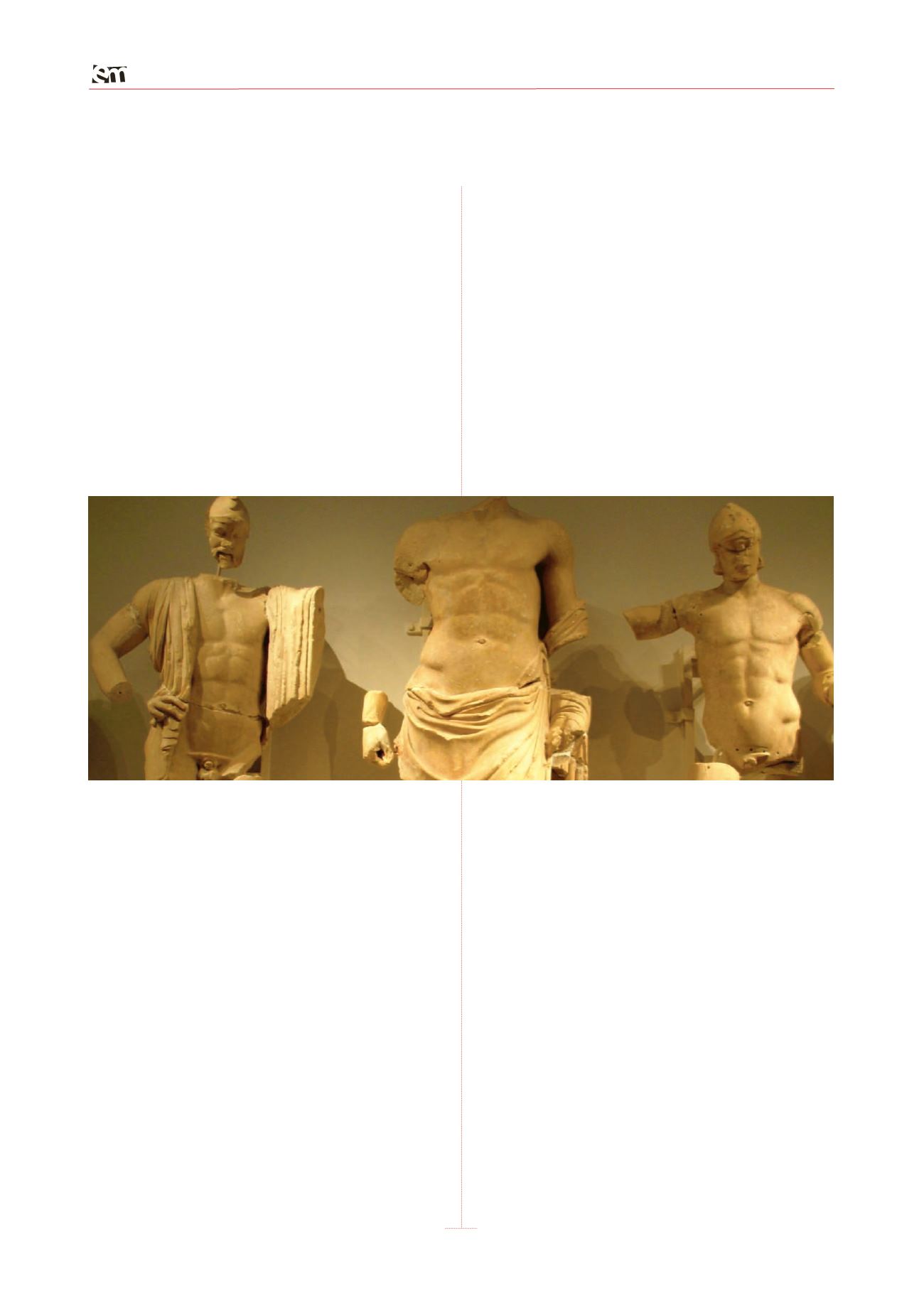

Ogni atleta, sottoponendosi ad un lungo periodo di

duri allenamenti

9

e gareggiando in totale nudità

10

, in-

tendeva dare ampia dimostrazione delle proprie ca-

pacità, al fine di essere osannato dalla pÒlij di

appartenenza; i concorrenti, che ricevevano come

premio per la vittoria una semplice corona di olivo sel-

vatico

11

, aspiravano, infatti, ad un qualcosa di più

grande, ovvero la fama ed il rispetto eterno di tutti i

Greci. FIG. 4

Premesso ciò, le Olimpiadi occuparono una posizione

di spicco rispetto ad ogni altra manifestazione spor-

tiva, costituendo l’espressione più alta dello spirito

agonistico e determinando l’adunanza di tutti i Greci,

ovvero un’assemblea di uomini liberi provenienti da

tutto il mondo; quindi risulterà chiaro come gli agoni

olimpici diventarono veri e propri festival panellenici

12

.

Questo spirito, nato inGrecia e perfettamente espresso

nei Giochi Olimpici, era costituito dalla consapevolezza

dell’uomo della sua forza fisica, morale e dell’ugua-

glianza democratica.

Si potrebbe pensare che tale visione fosse una chimera;

considerazione che potrebbe essere prontamente

smentitada tutti coloro i quali hannoprovatoeprovano

lo spiritodi fratellanza che viene a crearsi tra gli atleti di

tutto il mondo e che domina ancora le moderne Olim-

piadi. Nel periododedicatoallegare, infatti, i confini che

dividono i popoli, sono dimenticati; il linguaggio, la re-

ligione e la razza non alzano barriere tra gli uomini; le

posizioni sociali, di ricchezzamateriale e nazionale non

hanno senso; gli uomini, spogliati di tutto il resto, com-

petono in pace e con onore. Tutti coloro i quali hanno

avuto la fortuna di vivere questa esperienza, conti-

nuanoa credere e a sperare che l’idealeolimpicopossa

essereutilead ispirare ilmondo intero, non soltantoper

i pochi giorni riservati alla competizione.

Andrebbe quindi compreso cosa e quanto resti dello

28

c u l t u r a

9 Circa l’allenamento e le patologie sportive: DOMENICI, 1972, pp. 59 - 61.

10 Per approfondire la conoscenza dell’abbigliamento sportivo e della nudità atletica degli an-

tichi Greci: FITTÀ - PADOAN, 1988, pp. 76 - 78; GARDINER, 1956, pp. 28 - 30.

11 Sulle corone: FINLEY - PLEKET, 1976, p. 24; FITTÀ - PADOAN, 1988, p. 35.

12 La panegiria si caratterizzò per essere in primo luogo un’adunanza avente carattere reli-

gioso; questa tipologia di “riunioni” era tenuta sotto il diretto controllo del dio signore del

santuario. In onore di questa divinità il periodo di festa si apriva con una solenne processione

e con sacrifici che consolidavano i legami interni alla comunità dei partecipanti; il tutto ter-

minava con altrettanti rituali e sacrifici. In tale contesto rientrarono gli agoni olimpici che ri-

univano i Greci a scadenze regolari. ZAIDMAN - PANTEL, 1989, p. 100; su Olimpia ed i concorsi:

FINLEY - PL

EKET, 1976.