58

laborazione con Mario Gaeta

17

,

Fabio Bellatreccia e Giancarlo

Della Ventura

18

. Ciò ha permesso

una caratterizzazione esaustiva

dei materiali di studio, offren-

do un’ulteriore chiave di lettura

della realtà archeologica loca-

le arricchendo la possibilità di

comparazione con insediamenti

coevi (fig. 4). Sebbene l’area ri-

chieda certamente un approfon-

dimento d’indagine, da realizzar-

si già dalla prossima stagione sul

campo, la combinazione di dati

architettonici, archeometrici e di

cultura materiale ed artistica permette un inquadramento cronologico dell’occupazione di K 1000, por-

tando a non escluderne la contemporaneità con il palazzo sul

kom

I. Fermo restando la chiara ascrizione

all’ambito meroitico classico sulla base delle modalità costruttive, l’attribuzione ad un periodo fra I e II se-

colo d.C. è indicata dalla datazione al radiocarbonio di carbone di legna forse risultato di un incendio

19

, e

precisata dalla collezione ceramica campionata. Essa affianca la consueta produzione legata ad esigenze

quotidiane, di impasto più o meno grossolano, a raffinati manufatti generalmente associati a contesti eli-

tari, inclusi frammenti della cosiddetta “egg-shell”, particolarmente diagnostica. Il termine indica una spe-

cifica tipologia di ceramica caolinica di spessore inferiore ai 5 mm, limitata a forme destinate alla presen-

tazione ed al consumo di alimenti e bevande; presenta impasto estremamente fine, ingobbio chiaro ed

eterogenee decorazioni dipinte od impresse. Sebbene sia attestata in modo generalizzato entro il regno

meroitico, la sua diffusione appare ristretta a contesti sacrali nonché a residenze e sepolture riferibili ad

un alto lignaggio socio-economico, secondo una datazione che la vulgata attuale vuole fra la metà del I e

la metà del IV secolo d.C.

20

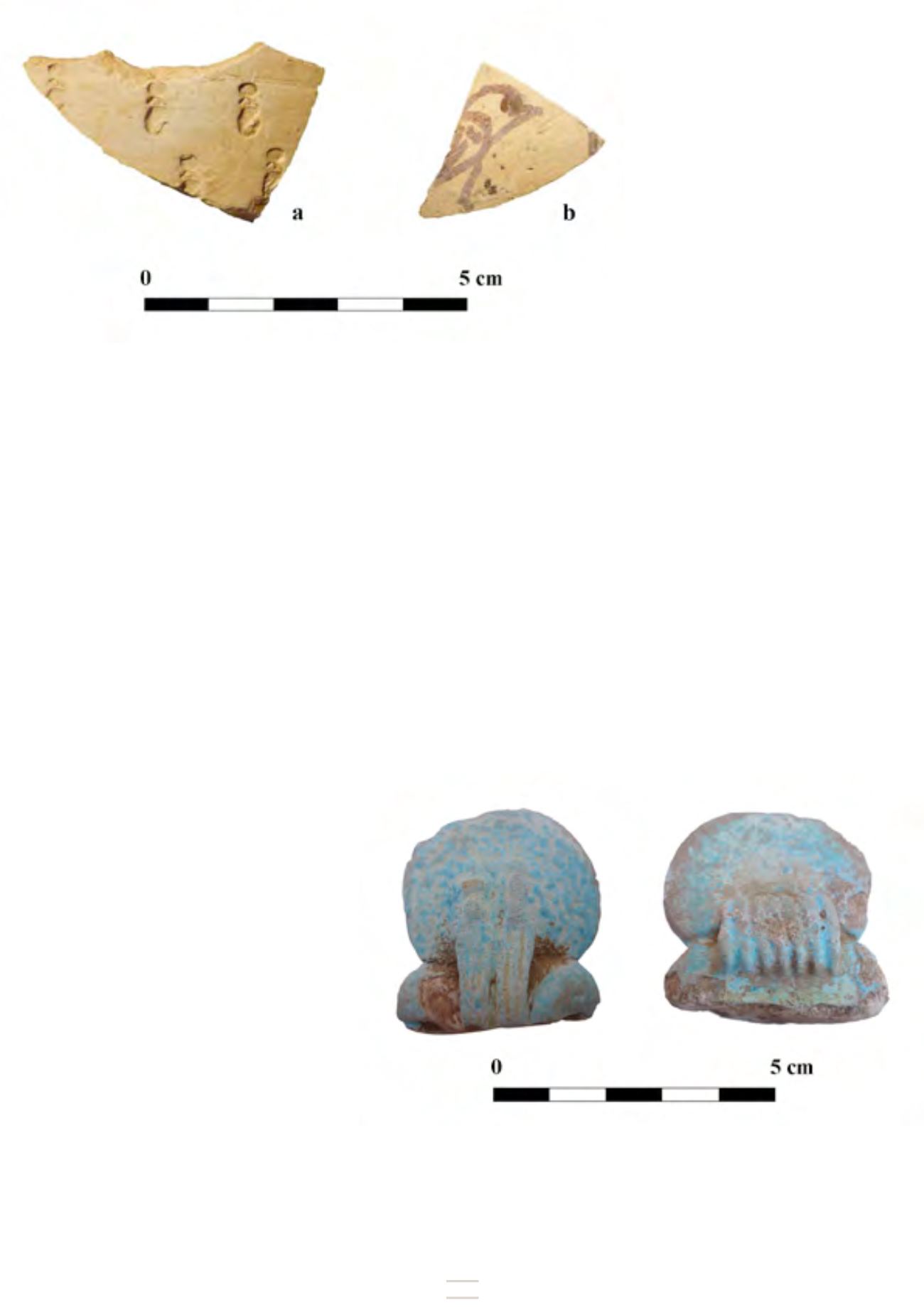

I frammenti noti per Abu Erteila, rinvenuti dai saggi di scavo su entrambi i

kom

nonché da ricognizioni di superficie alle propaggini occidentali della concessione, mostrano il frequente

ricorso a motivi decorativi realizzati per impressione, di carattere geometrico o legati all’influsso egiziano

(fig. 5a). Fra le rare ornamentazioni dipinte spicca su un frammento la resa di un volatile realizzato con

pigmento bruno derivante da ematite (fig. 5b).

Rafforzando e precisando quanto già

esposto, l’emergenza della “egg-shell”

permette di restringere l’arco crono-

logico ascrivibile all’occupazione di

K 800 e K 1000, da riconoscersi con

verosimiglianza in un intervallo tem-

porale compreso fra la metà del I e la

metà del II secolo d.C.

Egualmente riferibile ad un contesto

di prestigio, presso l’ambiente K 1014

è venuto alla luce un frammento di

amuleto in faience, quale corona in

forma di disco solare sul quale poggia-

no due urei affiancati, recanti rispet-

tivamente la corona bianca dell’Alto

Egitto e quella rossa del Basso Egitto;

la preservazione alla sua base di due

elementi ricurvi, rimanenze di corna,

evidenzia come esso sormontasse

originariamente una testa d’ariete (fig.

6). Una simile iconografia, che voleva

17 Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Roma “Sapienza”.

18 Dipartimento di Scienze, Sezione di Scienze Geologiche, Università degli Studi “Roma Tre”.

19 L’analisi al radiocarbonio ha restituito una datazione in età calibrata compresa fra il 20 ed il 140 d.C.

20 Cfr. in part. Adams 1986: 435-40.

Fig. 5 / Abu Erteila, propaggini occidentali, frammenti di “egg-shell” / Ceramica caolinica. I-II secolo d.C.

ph Baldi e Fantusati

Fig. 6 / Abu Erteila, Complesso K 1000, Ambiente K 1014 / amuleto raffigurante una corona originaria-

mente sormontante una testa d’ariete / Faience. I secolo d.C. (?) / ph Fantusati