55

drangolare di 18 m E-O x 15 m N-S, arricchita a meridione, in continuità con il suo muro

perimetrale orientale, da un’appendice rettangolare a più ambienti di medesimo anda-

mento con dimensione nota di 9,5 m E-O x 7,5 m N-S (fig. 1). Benché il mancato raggiun-

gimento delle fondazioni non permetta ad ora un’analisi esaustiva, il complesso attual-

mente visibile appare frutto di rimaneggiamenti successivi della costruzione primitiva,

tali da mutarne l’assetto planimetrico e presumibilmente determinarne l’ampliamento

verso sud. L’indagine preliminarmente estesa alle pendici del kom ha inoltre evidenziato

come l’edificio si estendesse ulteriormente anche verso occidente.

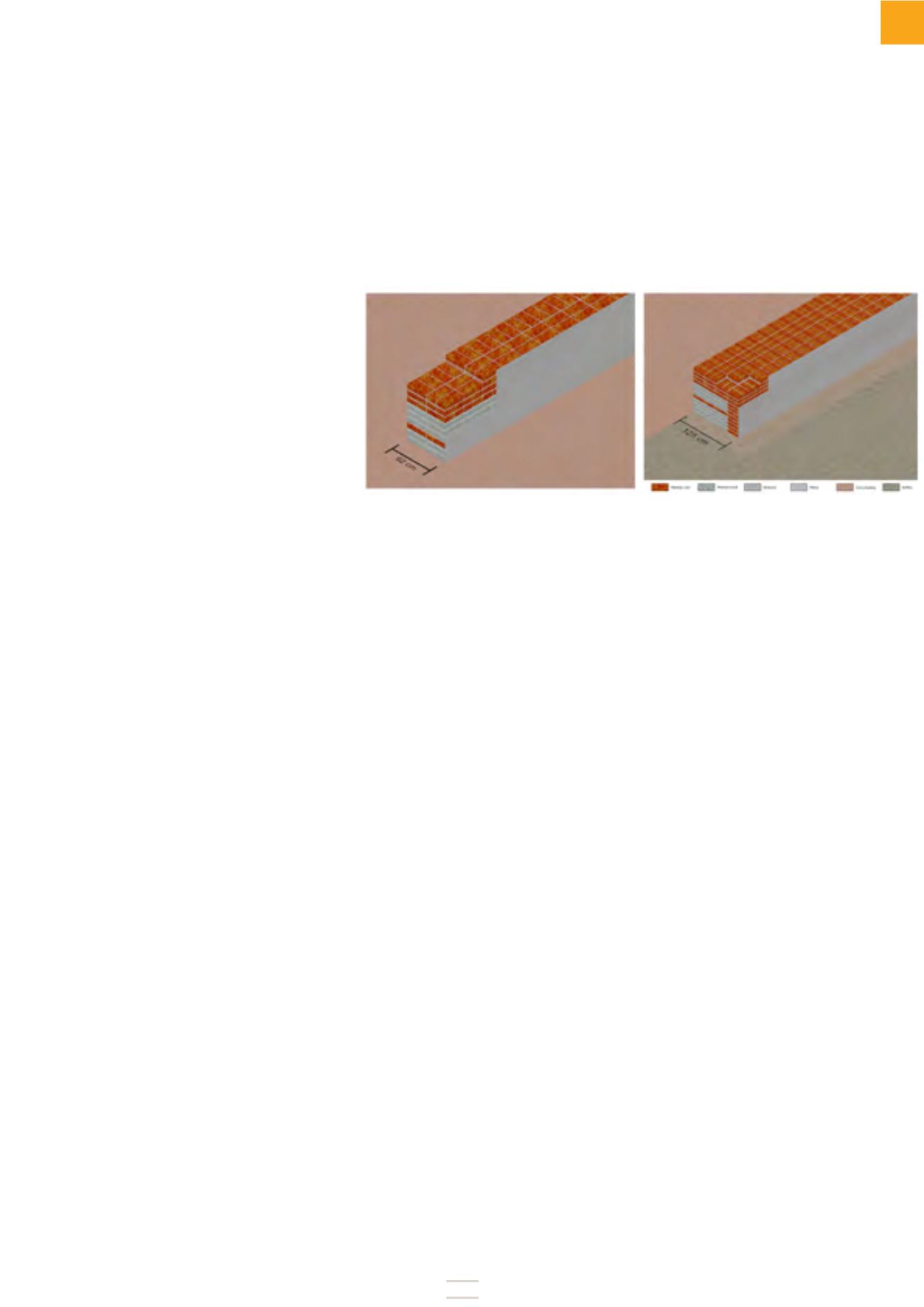

La struttura vide l’utilizzo esclusivo di materiale argilloso nella forma di mattoni crudi e

cotti, riposanti su letti di malta argillosa dello spessore di 2-3 cm che venne talvolta in-

clusa, per rafforzare i legami, anche in

strati verticali di medesima ampiezza

visibili nelle sezioni longitudinali degli

alzati. La variabilità dimensionale dei

mattoni, accompagnandosi a diffe-

renti modalità costruttive, ha rappre-

sentato indice primario verso la defi-

nizione delle molteplici fasi d’erezione

riconosciute per il palazzo.

Gli elevati ascrivibili all’edificazione

originaria del complesso evidenziano

alta qualità costruttiva in murature

costituite dall’utilizzo combinato delle

due diverse tipologie di mattoni, messi in posa a comporre le singole cortine nel rispetto

pedissequo dell’usuale alternanza fra corsi di testa, composti da una sola fila di mattoni,

e corsi di taglio, determinati invece da due file affiancate. Cortine in

adobe

3

giustappo-

ste andarono a costituire la sostruzione

4

di corsi superiori in mattoni cotti, che compo-

nevano anche la faccia esterna delle pareti perimetrali a fini protettivi, determinando

un’ampiezza variabile fra i 60 ed i 64 cm per i muri divisori e fino a 125 cm per quelli di

telaio (fig. 2). Mattoni cotti vennero egualmente utilizzati quali inclusioni occasionali ed

apparentemente irregolari a rafforzare le opere in crudo, nonché nelle aree murarie

sottoposte a maggiore sollecitazione, quali gli angoli ed in generale le parti ossaturali.

Come evidenziato dal materiale di crollo, profonde striature solcavano talvolta i mattoni

al fine di assicurare una migliore adesione della malta.

L’impiego di murature combinate ebbe ampia diffusione nell’architettura monumenta-

le del mondo meroitico

5

, con particolare riguardo alle pareti di telaio, laddove facce in

cotto rafforzavano e proteggevano un nucleo in

adobe

su entrambi i versanti o, come

nel caso di K 800, solo verso l’esterno. Prescindendo dall’occhio del moderno addetto ai

lavori, teso a riconoscere le criticità statiche nell’incontro fra essi, una simile scelta era

evidentemente volta a sfruttare le peculiarità di materiali differenti, abbattendo i costi

ed offrendo in particolare protezione dalle intemperie ai deteriorabili mattoni crudi.

Tale esigenza risultava particolarmente pressante nell’area, afflitta, ieri come oggi, da

torrenziali piogge stagionali, tanto che facce esterne in cotto proteggono talvolta anche

le attuali abitazioni rurali della regione, in ossequio alla tecnica cosiddetta

gishra

6

. Men-

tre le sostruzioni in

adobe

di K 800 hanno evidenziato ottima resistenza, tanto che per

la maggior parte appaiono essersi conservate integralmente, la componente in cotto ha

subito un collasso generalizzato. Esso fu determinato dall’eccessivo peso dei mattoni e

dalla natura della malta argillosa utilizzata, che, come palesato da architetture coeve

7

, si

rivelò particolarmente efficace nell’assicurare un solido legame fra i mattoni crudi, ma

non fu al contrario capace di buon tiro a contatto con il materiale cotto.

In accordo a quanto noto circa le soluzioni abitative dell’area, la struttura architettonica

ascritta a questa prima fase costruttiva sul

kom

I appare legarsi a pieno titolo ad un

3 Il termine adobe indica un’opera muraria in mattoni crudi.

4 Il termine sostruzione indica una struttura d’alzato che ergendosi dalle fondazioni dà appoggio a murature sovrastanti.

5 Fra gli esempi in siti dell’area, per Meroe v. Garstang

etalii

1911: 12, 18; Török 1997: 118, 208, 210, 227-232. Per Hamadab v. Wolf 2002: farbabb. 3. Per Awlib v. Borcowski & Paner 2005: fig.

10. Per Wad ben Naga v. Vercoutter 1962. Cfr. anche Bradley 1984: 197-200.

6 Cfr. Lee 1967: fig. 18.

7 Cfr. il caso del tempio di Amon ad Awlib: Borcowski & Paner 2005:53.

Fig 2 / Abu Erteila, Complesso K 800, ricostruzione tridimensionale dei muri divisori e perimetrali

a cura di Marco Baldi