57

tità di carbone, constavano ciascuno di vasi impilati

12

, in modo che la cenere ardente,

collocata nel recipiente inferiore, permettesse la cottura dei cibi contenuti in quello su-

periore

13

. Il mantenimento della posizione verticale e la buona preservazione delle pareti

nonostante l’evidenza di numerose fratture, giustificano l’ipotesi che i vasi godessero di

strutture protettive, collocandosi evidentemente su piano rialzato considerato il dislivel-

lo rispetto alla quota pavimentale osservata. Rifacimenti successivi lasciarono inalterate

le strutture murarie originarie ma imposero al contempo una mutazione della riparti-

zione planimetrica, che divenne più fitta e disordinata mediante l’erezione di nuovi muri

divisori. Essi appaiono ergersi secondo tecniche e spessori difformi, talora con l’utilizzo

di materiali cotti di reimpiego, evidenziando l’assenza dell’uniformità costruttiva che ave-

va caratterizzato la precedente edificazione. Ciò palesa la messa in opera di interventi

frettolosi frutto della contingenza piuttosto che della programmazione, parlando a fa-

vore di una perdita di prestigio e ricchezza del complesso. Non è possibile affermare se

la definizione di un maggior numero di ambienti fu volta ad una parcellizzazione delle

unità abitative all’interno di quello che era in origine un unico complesso residenziale. Il

carattere improvvisato dei rimaneggiamenti strutturali e la longevità delle classi cerami-

che ad essi associate, limitate ad una produzio-

ne prettamente domestica, non consentono di

fornirne collocazione cronologica.

La suggestione di un complesso cultuale

L’indagine di scavo ha avuto contestualmente

luogo presso l’altura orientale, cosiddetto

kom

II, rivelando allo stesso modo un’occupazione

dell’area in cui è stato possibile riconoscere

molteplici fasi antropiche di differente impatto.

Il più antico momento costruttivo sinora indivi-

duato portò all’erezione di un edificio a chiaro

sviluppo longitudinale, detto K 1000, con anda-

mento N-S e dimensioni note, ma certamente

parziali, di 23 m N-S x 11 m E-O. Le strutture

d’alzato si ergevano da fondazioni in cotto de-

finite da arrangiamenti eterogenei, costituite

talora da frammenti incoerenti ed in altri casi

da mattoni interi disposti sul dorso o sistemati

in due corsi secondo il verso della testa. In continuità con l’architettura meroitica nota, il

ricorso a soluzioni molteplici per le fondazioni del medesimo edificio non rappresentava

necessariamente indice di datazioni differenti, bensì poteva rispondere alla disponibilità

di materiale e a scelte dei costruttori per la singola parete

14

(fig. 3). Benché gli elevati

abbiano mostrato un disomogeneo grado di preservazione, l’evidenza disponibile li lega

alle medesime tecniche murarie osservate per il palazzo, definite dall’analoga combina-

zione dei due materiali argillosi, che allo stesso modo forniva protezione alla faccia ester-

na delle mura di telaio. Per entrambi gli edifici appare inoltre comune, tanto per i muri

perimetrali quanto per quelli divisori, l’impiego di intonaco calcareo di spessore variabile

fino ai 2 cm, di cui si conservano lacerti. Esso risultava talvolta arricchito da decorazioni

dipinte in policromia; misure condotte con laser Raman da Armida Sodo ed Annalaura

Casanova Municchia

15

hanno rivelato l’uso di differenti pigmenti fra i quali il cosiddetto

blu egizio, silicato di rame e calcio, che trova unica altra attestazione meroitica certificata

da indagini archeometriche nel tempio di Amon a Dangeil

16

. Reperti ceramici di differente

tipologia, nonché campioni di argilla del Wadi el-Hawad, oltre a frammenti di arenaria e

mattoni cotti, sono stati egualmente sottoposti ad indagini archeometriche grazie alla col-

12 Si tratta di olle con la sola eccezione di un isolato vaso caliciforme.

13 Fra gli insediamenti meroitici del Butana, il medesimo procedimento è stato notato ad Hamadab (Wolf et alii 2009: 239, abb. 38) ed Abu Geili (Adams 1984: 273).

14 Per il caso di Meroe v. ad es. Shinnie & Bradley 1980: 25 ss. Per Muweis v. Baud 2010: 218-19, fig. 284.

15 Dipartimento di Scienze, Università degli Studi “Roma Tre”.

16 Sweek et alii 2012: 11.

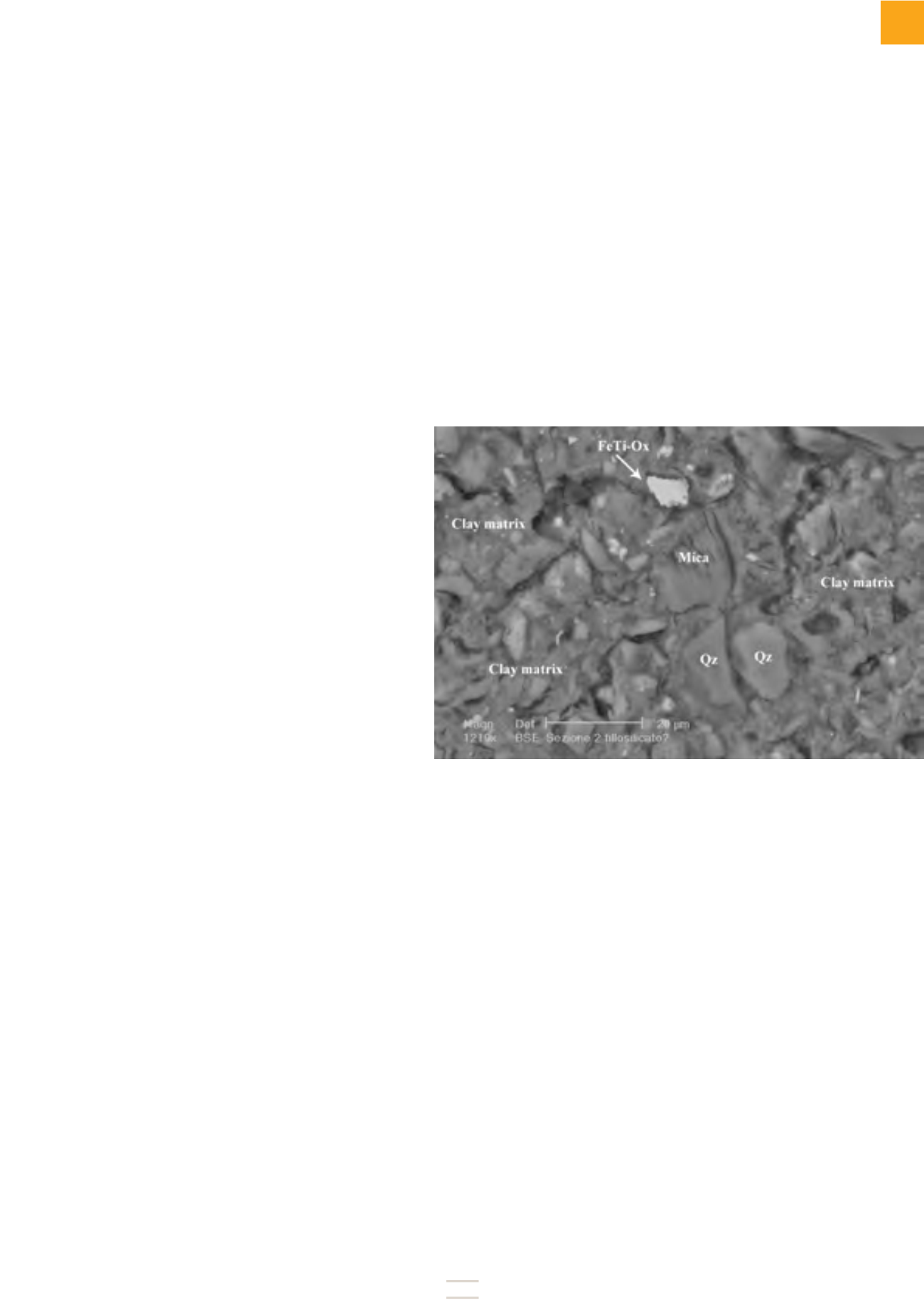

Fig. 4 / Abu Erteila, Kom I, osservazione di un frammento ceramico allo Scanning Electron

Microscope (SEM) / a cura di Fabio Bellatreccia e Marco Baldi