15

contro” è interpretabile come l’unione divina tra Amon e la grande dea dell’Occidente, la regina della vetta

della collina libica Mert-Seger assimilata ad Hathor. Questa dea abitava la piramide naturale strapiombiante

sulle valli funebri, nota con l’epiteto “sulla faccia del suo signore”

xft Hr

nb.s

,

intendendo con suo signo-

re l’Amon del tempio di Karnak. La cappella del colle è costituita da un solo naos che dimostra come in questo

luogo si venerasse una solo divinità. Per alcune grandi feste, come la grande festa della valle, la statua di Amon

del tempio di Karnak veniva portata in processione attraversando il Nilo sino alla riva sinistra per rendere vi‑

sita ad Hathor nel tempio di Deir el-Bahari ed a quello di Deir el-Medina. Molto probabilmente Hathor parte-

cipava essa stessa all’incontro con il suo divino sposo per ricongiungersi in un santuario posto lungo le due

processioni. In un dipinto ora quasi totalmente perduto all’interno della tomba di Neferhotep

4

questi due cortei

sono raffigurati uno dinanzi all’altro. Il sito della

stazione di valico, all’incirca a metà strada, po-

trebbe indurre all’errore di tradurre l’espres‑

sione “buon incontro” come luogo di passaggio

o d’arresto, considerandolo così solo in senso

materiale. Questo appellativo di Amon, pura-

mente tebano, è una delle numerose qualifiche del dio

presso la riva sinistra del Nilo: identifica statue ed effigi

venerate in un luogo preciso ed è frutto della devo‑

zione popolare. L’Amon del “buon incontro” si presenta

morfologicamente con le caratteristiche abituali di

Amon senza alcun tratto distintivo peculiare e lo trovia-

mo in qualche stele di Pa demi. Talvolta è associato alla

dea Mert-Seger sia su stele che su incisioni rupestri. Gli

scavi del Bruyère degli anni trenta del secolo scorso ci hanno restituito una grande quantità di reperti pratica-

mente da ogni capanna, molti dei quali recanti scritte che ci permettono oggi di risalire al proprietario. La

maggior parte di questi ritrovamenti consistono in seggiolini o semplici frammenti, ma anche stele alcune

delle quali giunte in buono stato di conservazione.

Grazie all’eccellente catalogazione del Bruyère siamo in grado di sapere da che zona e da quale abitazione

provenga il singolo reperto. Veniamo così a scoprire che la casa dello scriba Kenherkhepeshef, già visto in oc-

casione delle dediche sulla cappella, venne costruita nel

settore orientale ed oggi è contrassegnata dalla lettera

R. Da questa abitazione proviene un interessante seg‑

giolino in calcare, purtroppo molto rovinato dall’umi‑

dità: è altro 23 centimetri, lungo 43 e largo 33. Presenta

ai suoi lati alcune iscrizioni geroglifiche con andamento

dadestraa sinistra. Inunadi queste si legge “fattoda suo

figlio”, il che ci indurrebbe a pensare che lo scriba fosse

defunto, anche se abbiamo visto come all’intermedio il

mAa-xrw

venisse indifferentemente utilizzato sia per i vivi

che per i morti. Sempre nella stessa seggiola si legge il

nome di uno dei figli dello scriba, Ramose, anch’egli scri-

ba nella sede della verità:

Dalla capanna E, anch’essanel settoreorientale, proven-

gono due sedili di proprietà di Ken-Min e di Qaha. Le

iscrizioni, leggibili anche in questo caso da destra a

sinistra, non evidenziano nessuna qualifica particolare

essendo semplicemente indicato genericamente

sDmaS

.

Anche in questo caso presentano il

mAa-xrw

. Qaha e

suo padre Ken-Min raggiunsero entrambi la carica di

capo scultore nella ventesima dinastia e ci sono noti gra-

zie a due stele esposte a Monaco

5

, dai graffiti studiati

da Spiegelberg, dall’ostracon 25607 del Cairo e dal regi

4 Fu sovrintendente dei lavoratori sotto Ramesse II. La sua tomba porta la sigla TT216.

5 Si tratta delle stele 27 e 42. In particolare la stele 42 ci indica la genealogia di Ken-Min. Questo capo scultore ebbe due figli, Qaha e Ramose e fu nonno di Eiernutef, figlio di Qaha.

foto 6 / Dedica dello scriba Kenherkhepeshef

foto 7 / Dedica dello scriba Kenherkhepeshef

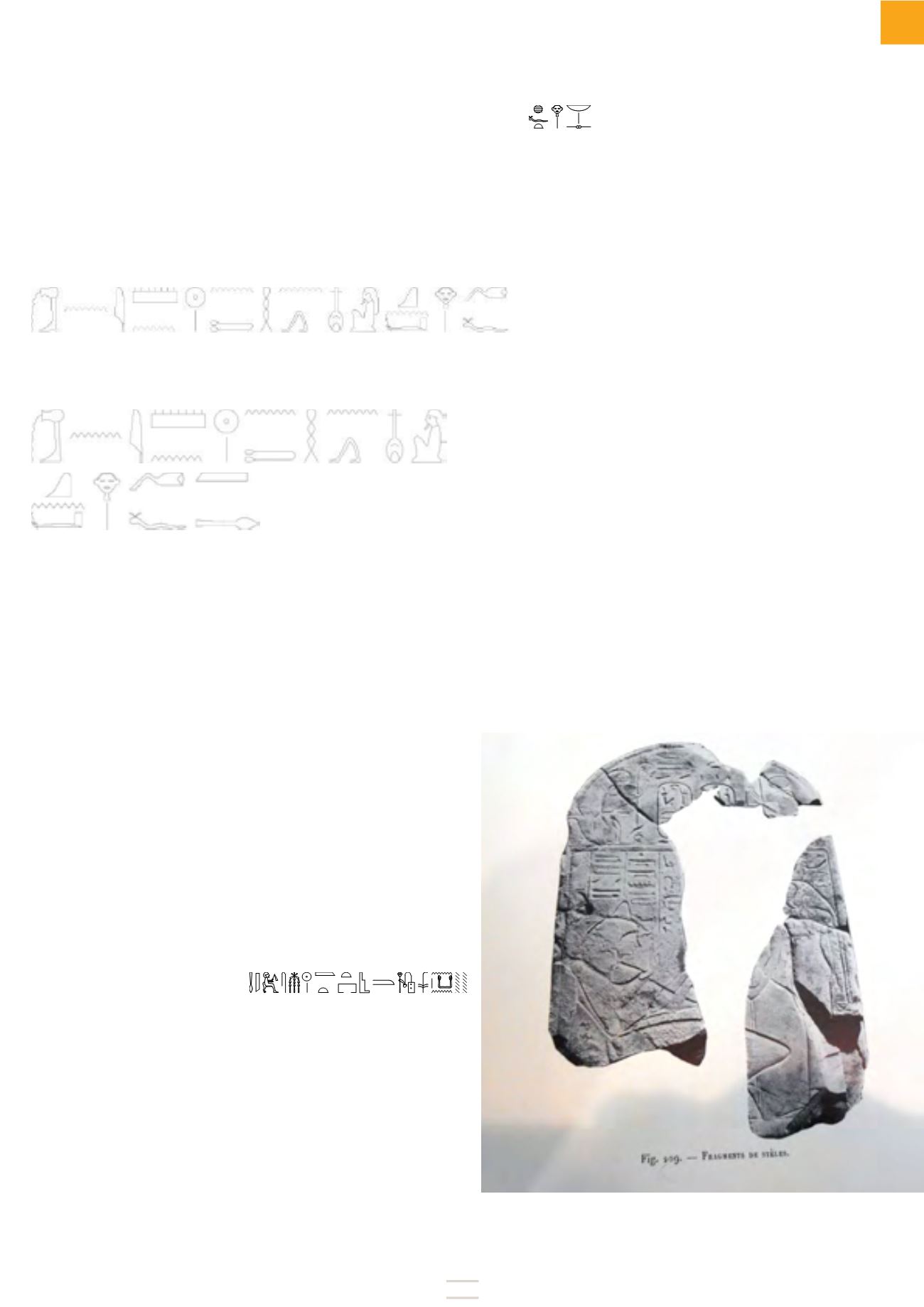

foto 8 / La stele frammentaria, epoca Ramesse IV / Da “Le village, les décharges, le

station de repos du col de la Vallée des Rois”. B. Bruyère in FIFAO 16, 1939.