66

delle strutture e dei

luoghi preesistenti e

si assiste a un abban-

dono progressivo di

tutte le costruzioni le-

gate all’intrattenimen-

to quali teatri o stadi.

L’agorà non verrà più

utilizzata come luogo

di svolgimento del

mercato, ma tale at-

tività troverà nuova

collocazione presso

le stoa (le strutture

coperte o strade co-

lonnate). Le prime va-

riazioni dell’impianto

urbano sono dovute

alla preponderante

e crescente compo-

nente religiosa che fa

registrare le maggiori

novità: trovano collo-

cazione nel tessuto

cittadino le strutture

legate al culto, al pel-

legrinaggio e alle atti-

vità commerciali collaterali. Il passaggio è identificabile con la sovrappo-

sizione e sostituzione definitiva dei templi pagani con le chiese cristiane.

In parallelo, emerge un incremento degli edifici religiosi e di assistenza

(ospedali, case per i poveri e case per gli anziani o i ricoveri) sia urbani

sia extra urbani; inoltre acquistano prestigio i centri abitati che diventa-

no sedi vescovili e in cui si riscontra uno sviluppo maggiore del tessuto

urbano. Non denotano particolari caratteristiche i centri di nuova costi-

tuzione, fondati per specifiche esigenze militari o amministrative. In que-

sta fase, le decisioni sulla politica urbana messe in atto dagli imperatori

sembrano seguire esigenze funzionali. Gli interventi edili di Anastasio e

Giustiniano, due imperatori particolarmente attivi, possono essere ri-

condotti a tre tipologie relativamente delineate:

•

interventi su strutture difensive, contrazione dei perimetri delle città,

scelta – in accordo tra architetti e gerarchia ecclesiastica – delle posi-

zioni strategiche per i nuovi impianti;

•

edificazione di nuovi luoghi di culto e mantenimento degli stessi;

•

progettazione e realizzazione di strutture tipicamente classiche, quali

edifici di rappresentanza, la cura per l’assetto viario e la divisione tra

le zone produttive e residenziale.

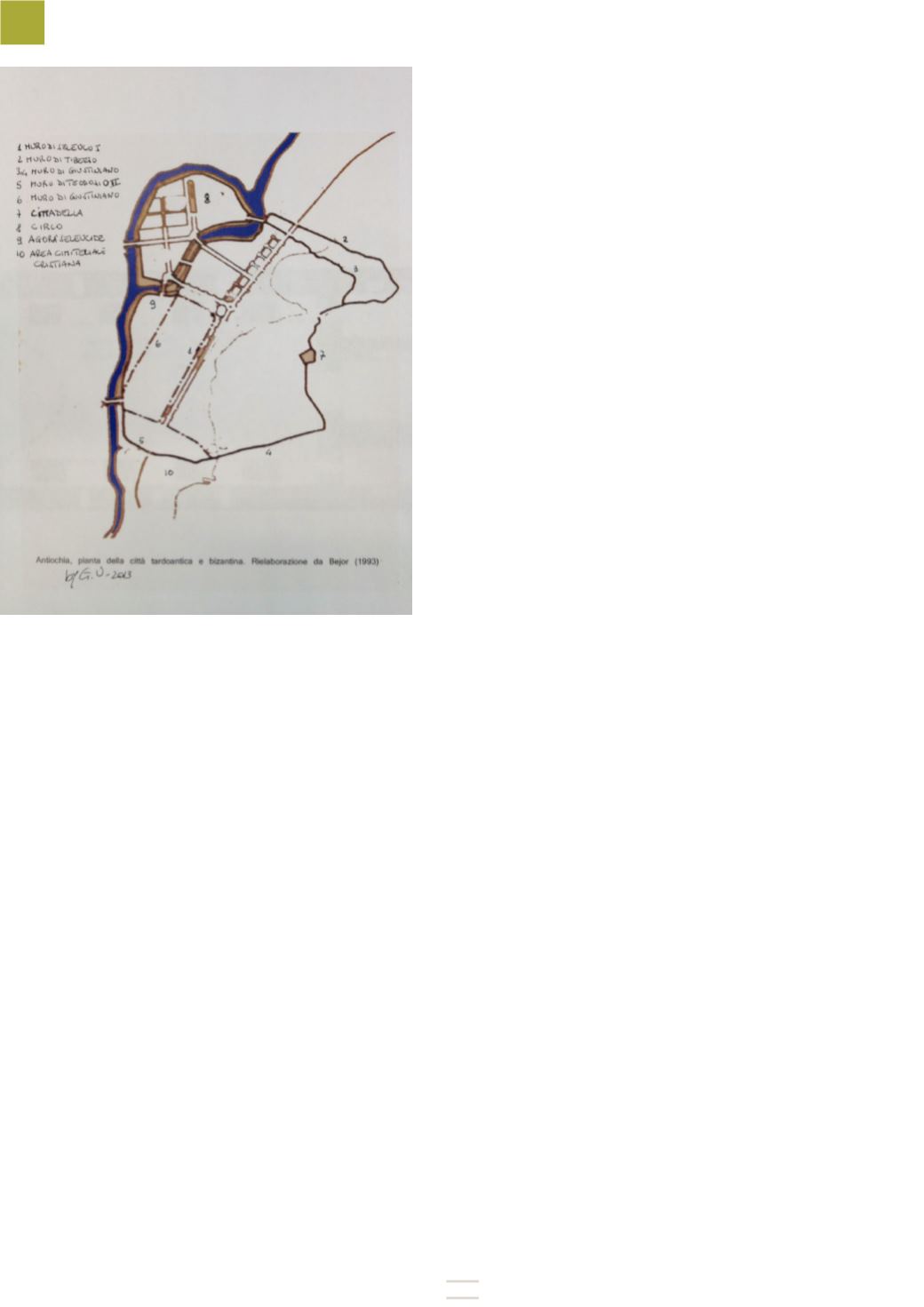

Ad esempio gli sforzi condotti su Antiochia, città della Siria che rivestiva

importanza strategica e militare, appaiono rilevanti ed esemplificano in

modo chiaro i tre punti sopraindicati. La città, sede di una zecca e della

cattedra patriarcale, fu oggetto di un vero e proprio programma di rico-

struzione a seguito del raid sasanide avvenuto nel 540 d.C., seguito a un

forte terremoto nel 526 a.C.; il precedente perimetro esterno, realizzato

da Teodosio II intorno al 430-431 d.C., fu allargato fino a comprende-

re un’altura, considerata punto debole, che fu parzialmente spianata; fu

effettuata anche una contrazione

dell’area intramuraria a discapito

di una zona ricca di strutture di

intrattenimento. Per accentuare il

carattere della metropoli cristiana

furono edificate due chiese (una

“grande” e l’altra “grandissima”)

intitolate al Theotokos e all’arcan-

gelo Michele. Nel 526 d.C., la città

abbandonò il suo nome ellenistico

e fu intitolata Theoupolis, la città

di Dio. Anche nuovi centri furono

edificati: sul confine bizantino sa-

sanide nel 505-507 d.C. Anastasio

I fece costruire Dara (in Armenia) e,

sempre nell’ottica militare, l’attività

edificatoria investì la rifondazione

di Sergiopoli (Rusafah) e Zenobia in

Siria e altri centri ex novo in altre

regioni dell’Impero.

Gli effetti della crisi di impoveri-

mento generale, che investì l’Im-

pero verso la fine del VI secolo e

che perdurò per tutto il VII secolo

d.C., vengono confermati anche

dal nuovo modello di organizzazio-

ne urbana; le indagini archeologi-

che hanno attestato un frequente

cambio di destinazione d’uso delle

strutture e una precarietà edilizia

diffusa. I segni evidenti di tale ten-

denza sono:

•

la tamponatura di porticati per

ricavarne nuovi spazi o i resti

di abitazioni ricavate all’interno

di monumenti pubblici pree-

sistenti, situazione riscontrata

nella maggior parte delle zone;

•

la tecnica costruttiva risulta più

grossolana e povera, verosimil-

mente segnale di mancanza di

manodopera altamente spe-

cializzata sul territorio.

Potrebbe essere anche interpre-

tato come una drastica riduzione

dell’attività edile direttamente ri-

conducibile a Costantinopoli. In un

contesto territoriale così ampio,

è comunque impensabile non te-

nere in considerazione le varianti

locali che hanno influenzato forte-

mente la realizzazione architetto-

nica di molte strutture, sia per gli

Pianta di Antiochia