53

intercorso tra il completamento del programma edilizio e la damnatio memoria. Origini di odio personale

sono dunque da escludere

16

. Gli argomenti più efficaci relativamente alle motivazioni sembrano essere quelli

apportati da D. Laboury

17

. Nella sua opinione le cause di tale risentimento sono da ricercarsi in un problema

di successione

18

, come se Thutmosi III avesse cercato di assicurare e salvaguardare la salita al trono del figlio

19

.

L’ipotesi prende avvio dalle due possibili cause proposte da C.H. Roehrig: una minaccia costituita dalla moglie

di Thutmosi II e un problema di legittimità dovuto al fatto che la famiglia reale era composta da due lignaggi

differenti. La prima si potrebbe legare a motivazioni personali del faraone: proteggere il figlio da esperienze

vissute in prima persona nell’infanzia. Del resto il grande potere e l’influenza politica delle regine degli inizi della

XVIII dinastia sembrano suffragare tale teoria.

Basti citare la carica di

Sposa Divina

, particolarmente frequente nelle iscrizioni a nome di Hatshepsut prima di

diventare re e successivamente sostituita dal titolo di

Divina Adoratrice e di Reclusa di Amon

. Forse la funzione

di Sposa del dio servì da trampolino ad Hatshepsut per diventare faraone, esperienza che il figliastro non

voleva si ripetesse alla sua morte. Quest’ipotesi però non collima con la presenza di una figura femminile suffi-

cientemente forte da far sentire Thutmosi III minacciato a tal punto da portare avanti un siffatto disegno; e so-

prattutto non spiega la presenza di Thutmosi I, implicato nella

damnatio memoriae

, come elemento garantista

della legittimità della successione. Forse l’origine del problema di successione a cui Thutmosi III voleva porre

rimedio è da ricercarsi proprio nel regno del progenitore. E qui si allaccia la seconda teoria di C. Roehrig, ripre-

sa da D. Laboury, più verosimile. Partendo dal presupposto che nella XVIII dinastia sembrano esserci due rami

familiari, uno discendente da Ahmosi e l’altro da Thutmosi I, Thutmosi III potrebbe essere stato preoccupato

dal fatto che suo figlio Amenhotep sarebbe stato il primo faraone

20

della dinastia a non essere direttamente

connesso con la linea reale originaria, né per sangue né per matrimonio.

16 Come affermano sia NIMS 1966, pp. 97-100 che DORMAN 1988, p. 65 e LABOURY 1998, p. 499-500.

17 Cfr. op. cit., pp. 499-512. Si confronti anche ROEHRIG 1990, a cui Laboury fa spesso riferimento.

18 L’autore porta a riprova che la persecuzione terminò in effetti con il regno di Amenhotep II e che le operazioni durarono una dozzina d’anni, alla fine del regno cioè di Thutmosi III.

19 Argomento questo che, come afferma anche Laboury, dimostra una mancata coreggenza tra Thutmosi III e Amenhotep II: se fosse avvenuta, non sarebbe stato necessario preparare la successione al trono. Per un’ipotesi che

sostiene l’idea della coreggenza cfr. DERMANUELIAN 1987, pp. 19-40.

20 Secondo C. Roehrig, Amenhotep II nacque dalla grande sposa reale quando Thutmosi era già in età avanzata e anche per questo il padre temeva che si verificasse una situazione simile a quanto era avvenuto nella sua infanzia.

E per cui lo circondò di nove nutrici e due precettori. ROEHRIG 1990, pp. 48-78 e 336-342.

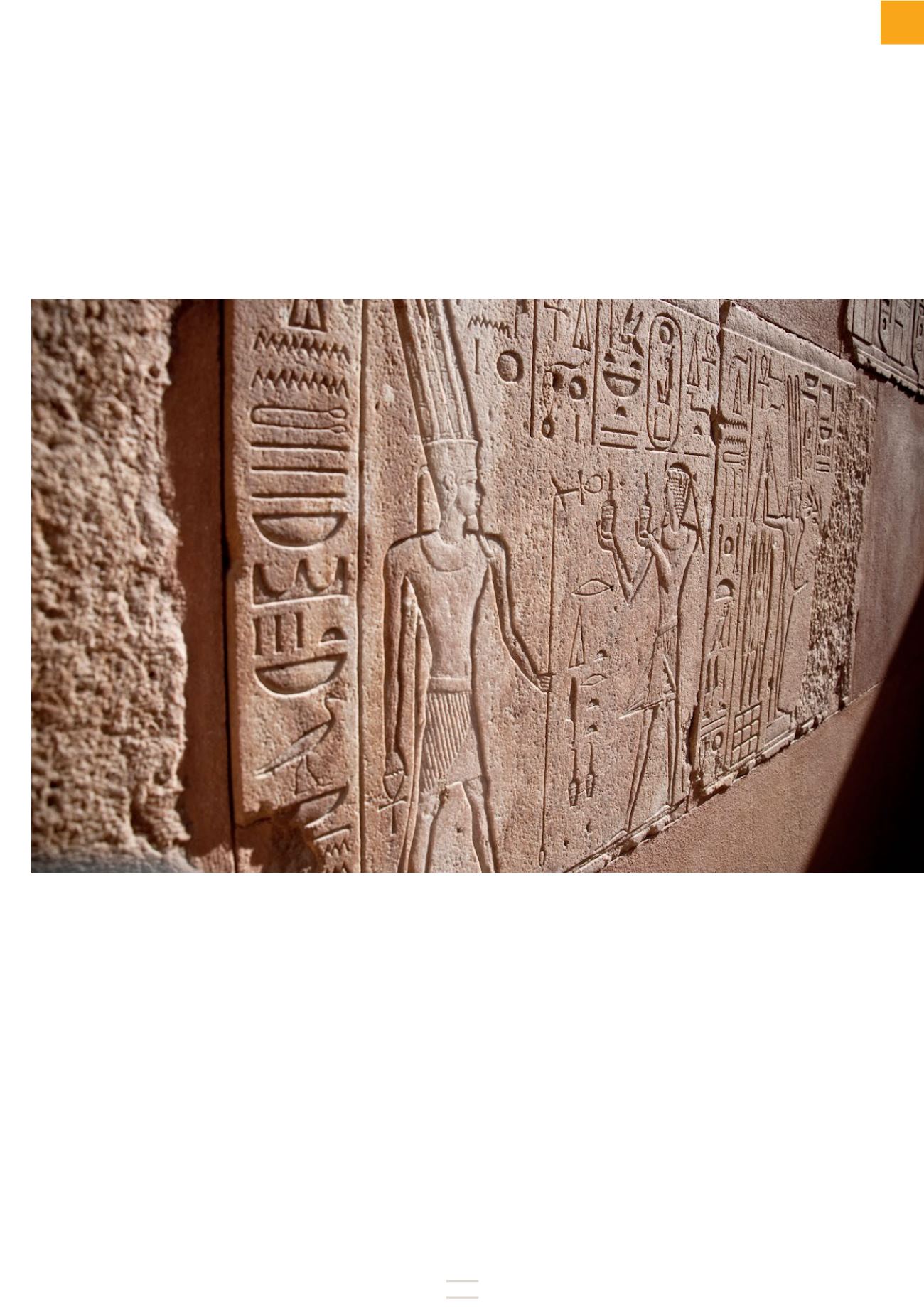

Dettaglio della Cappella Rossa / ph M. Fisichella