29

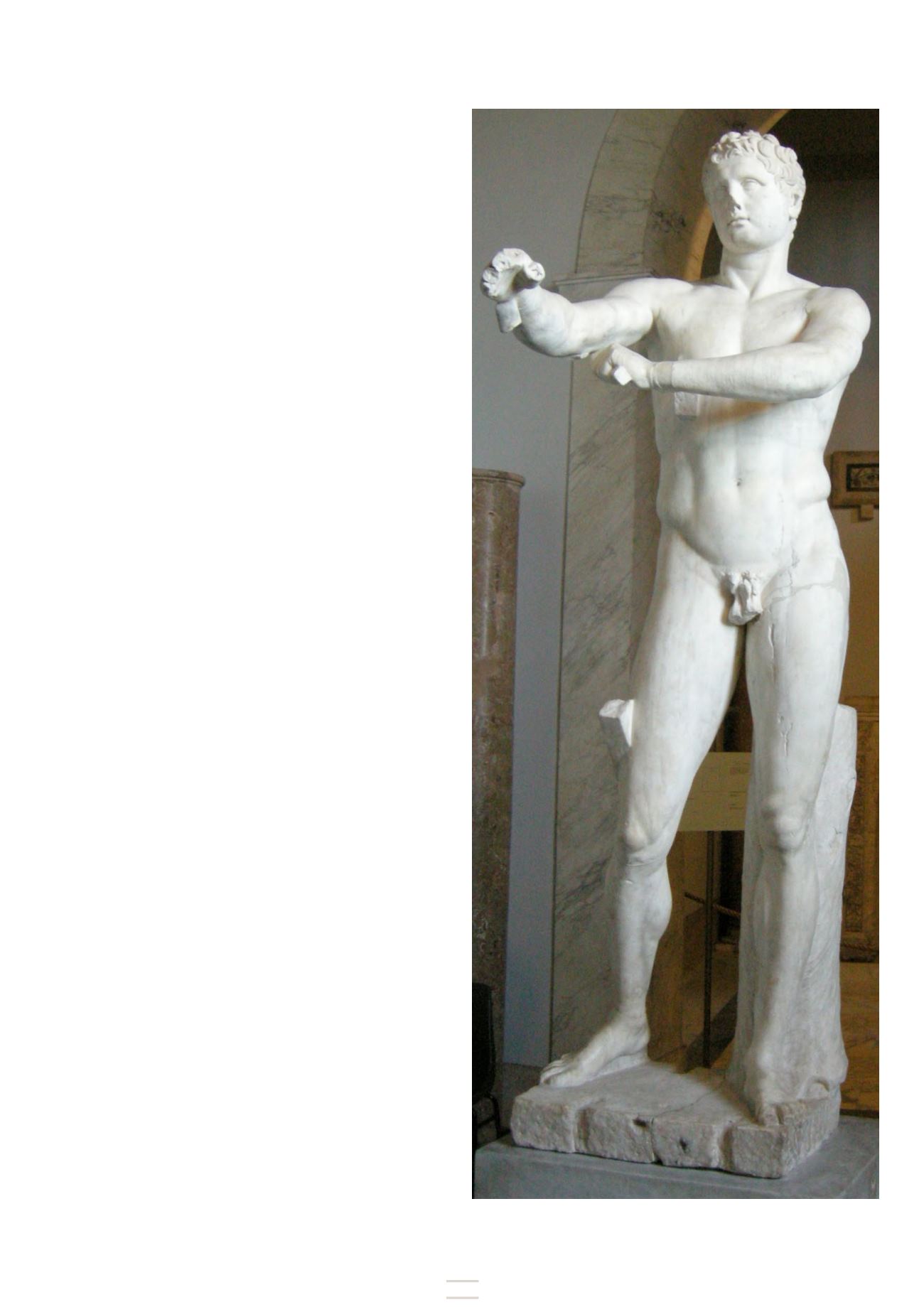

LA TEORIA ARTISTICA

Fondamentale per com-

prendere lo stile di Lisippo è stato il giudizio espres-

so da

Plinio il Vecchioche racchiude molto dell’o-

pinione di cui esso godeva nel mondo antico ed è

ancora oggi in massima parte valido, consentendo

di comprendere come Lisippo con la sua arte fosse

riuscito a superare il

canone policleteo, introducen-

do in scultura quegli accorgimenti prospettici che

già venivano usati in architettura

101

. Confermando

l’attenzione posta sul dato esegetico, è da notare

come Quintiliano lodasse la veritas di Lisippo, Plinio

la constantia e l’elegantia delle sue opere

102

mentre

Properzio chiamasse animosa, cioè “vive”, le sue

figure. La traduzione e l’esegesi di questi termini

tecnici antichi in concetti moderni, dimostra che la

sensibilità critica dei Greci aveva ben colto l’essenza

dell’arte lisippea. La constantia, concetto che meglio

sarebbe rappresentato dal termine compositio, si ri-

ferisce evidentemente alla costruzione ben propor-

zionata dei corpi lisippei che per questo risultano

anche eleganti, da qui la valutazione di Plinio.

Quanto alla veritas, questa rappresenta la precipua

qualità specifica dell’epoca ellenistica; ben differente

da quella policletea, più ancora, da quella mironiana.

Le argutiae, o minuziosità di particolari somati-

ci, si trovano anche in artisti arcaici e severi, quali

Pythagoras ma le argutiae di Lisippo sono di tutt’al-

tro genere: sono particolari veristici, non esaspera-

zioni di elementi corporei inesistenti o appena ac-

cennati in natura. Inoltre è tipico del tratto lisippeo

il saper presentare i corpi umani come appaiono

all’occhio, è anche questa una perfezione dell’ar-

te già matura. Lisippo, pur costruendo i suoi corpi

secondo una procedura geometrica e matematica

già perfezionata da Policleto, ne ingentilì la rigidità

rimpiccolendo il modulo (nova intactaque ratione)

e lasciando un largo margine a tutta un’altra serie

di quadrationes, che Policleto aveva ignorato, vale a

dire quelle ottico-psicologiche

103

.

Laddove Policleto aveva curato i corpi, Lisippo af-

fronta un concetto umano più complesso prenden-

do in considerazione sia l’elaborazione dell’aspetto

anatomico quanto la visione ottico-filosofica del

101 Plin., Nat. Hist., XXXIV, 65:

“statuariae arti plurimum traditur contulisse capillum exprimendo, capita minora

faciendoquamantiqui,corporagraciliorasiccioraque,perquaeproceritassignorummaiorvideretur.Nonhabet latinum

nomen symmetria, quam diligentissime custodiit, nova intactaque ratione quadratas veterum staturas permutando;

vulgoquedicebatab illis factosqualesessenthomines,asequalesviderenturesse.Propriaehuiusvidenturesseargutiae

operum custoditae in minimis quoque rebus.” (“È fama che Lisippo abbia contribuito molto al progresso dell’arte

statuaria,dandounaparticolareespressioneallacapigliatura, impicciolendo latestarispettoagliantichi,eriproducendo

ilcorpopiùsnelloepiùasciutto;onde lastatuasembrapiùalta.Nonc’èparola latinaperrendere ilgrecosymmetria,che

egli osservò con grandissima diligenza sostituendo un sistema di proporzioni nuovo e mai usato alle statue “quadrate”

degli antichi. E soleva dire comunemente che essi riproducevano gli uomini com’erano, ed egli invece come all’occhio

appaiono essere. Una sua caratteristica è di aver osservato e figurato i particolari e le minuzie anche nelle cose più

piccole”).

102 Plin., Nat. hist., XXXIV, 65

103 Plut., Soph., 236 A.

21 / Apoxyomenos